連合国軍占領下の日本

第二次世界大戦における敗戦からサンフランシスコ講和条約締結までの約7年間、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の占領下に置かれた日本 / ウィキペディア フリーな encyclopedia

親愛なるWIKIWAND AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:

トップの事実と統計を挙げていただけますか 連合国軍占領下の日本?

この記事を 10 歳向けに要約してください

連合国軍占領下の日本では1945年から1952年までの7年間にわたり、連合国軍最高司令官総司令部の占領下に置かれた日本国について解説する。

占領期間は約7年で、連合国軍最高司令官総司令部は実質上、アメリカ合衆国による日本国の占領機関である他、日本の歴史において唯一、国外勢力の支配下に入った期間である 。

占領の形態については、戦時占領説、保障占領説、特殊占領説がある。連合国は日本に対し、戦時占領とも保障占領ともとれる扱いを行っており、純粋なそれらではない、特殊占領であるという見方が多い 。

この期間に一般的に戦後改革と呼ばれる政策が実施され、日本国憲法の制定、土地制度の改変、極東国際軍事裁判(東京裁判)などが実施された。

概要

日本国政府は、1945年(昭和20年)8月9日のソ連対日参戦をうけ、翌8月10日に中立国のスイスおよびスウェーデン経由で連合国に対し条件付きでのポツダム宣言の受諾意思を報知し、日本側の条件に対する連合国の回答、および昭和天皇の聖断などを経て8月14日には詔勅によりポツダム宣言の正式受諾を通告した。翌8月15日正午、昭和天皇はラジオで終戦の詔書を日本国民に発表した(玉音放送)。

しかし、ドイツとは違い、未だに本土と首都が陥落していなかった上に、まだ相当の軍人と武器、航空機、船舶が残っていた。そのため連合国軍の動きは、軍人の抵抗、内乱等の事態を想定・回避する配慮を充分に準備し、連合国軍の日本占領部隊の第一弾であるアメリカ軍が日本本土に上陸するまでに、結果として約2週間を要するという異例な長さだった。

ようやく停戦から2週間後の28日に、連合国軍による日本占領部隊の第一弾としてチャールズ・テンチ大佐率いる45機のC-47輸送機からなるアメリカ軍の先遣部隊が神奈川県の厚木飛行場に到着。同基地を占領した。30日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の総司令官として連合国の日本占領の指揮に当たるアメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー大将も厚木飛行場に到着した。

実際に日本国の占領統治を行っていたのは約75パーセントの将兵を擁したアメリカ軍と、約25パーセントの将兵を擁したイギリス軍であり、思想面でアメリカ合衆国との対立状態が始まっていたソ連や、終戦後すぐに勃発した国共内戦のほか、兵站が乏しい中華民国は、アメリカやイギリスのように日本占領で影響力を行使する事は出来なかった。

1945年(昭和20年)9月2日に、日本政府代表は東京湾の横須賀沖に浮かぶ戦艦ミズーリの艦上で、アメリカやイギリス、中華民国などの連合国に対して降伏し、降伏文書に正式に調印した。またその時降伏した相手には連合国の本国だけでなく英領インドやオーストラリア、米領フィリピンなど、連合国の植民地も含まれていた。そしてその時の降伏により、日本は連合国軍最高司令官総司令部の占領下に入った。総司令官はアメリカ陸軍の元帥ダグラス・マッカーサーであったが、その政治顧問として、国務省からはジョージ・アチソン が任命された。また他の連合国軍部隊も派遣され、当初はアメリカ、イギリス、ソ連、中国によって分割統治される案も存在したが、前述の理由によりソ連や中華民国がそれほど強い影響力を及ぼすことはなかった。そのため日本は分割統治を免れた。

当時「連合国は日本本土に対して軍政を実施する」との情報があり、実際9月3日に、「占領下においても日本の主権を認める」としたポツダム宣言をトルーマン大統領の言うとおりに反故にし、行政・司法・立法の三権を奪い軍政を敷く方針を示した。占領下の公用語も日本語とアメリカ英語にするとした。

これに対して重光葵外務大臣(東久邇宮内閣)は即日にダグラス・マッカーサーに面会し、「占領軍による軍政は日本の主権を認めたポツダム宣言を逸脱する」、「ドイツと日本は違う。ドイツは政府が壊滅したが日本には政府が存在する」と猛烈に抗議し、布告の即時取り下げを要求。直接物申しこれを撤回させた 。その結果、占領政策は日本政府を通した間接統治となった。とはいえ、この後マッカーサーあるいはGHQの指示、示唆、等は超法規的と見なされることとなる。

一方南西諸島および小笠原諸島は停戦時にすでにアメリカ軍の占領下ないし勢力下にあり、本土復帰まで被占領の歴史を歩んだ。大陸や南方、北方の旧領土および占領地の日本軍はイギリス軍や中華民国軍、ソビエト連邦軍やフランス軍などそれぞれ現地の連合国軍に降伏し、海外領土および占領地の行政権は連合国軍に剥奪された(日本本土除く)。占領軍は日本の外交権を停止し、日本人の海外渡航を制限し貿易、交通を管理した。漁業活動のための航海は、「マッカーサー・ライン」を暫定的に引き、「サンフランシスコ講和条約」を結ぶことによる廃止がなされるまでの間、アメリカ合衆国連邦政府の制限下に置いた。

1951年(昭和26年)9月8日、日本政府は「サンフランシスコ平和条約」(正式名:日本国との平和条約)に調印した。同条約は1952年(昭和27年)4月28日に発効し、日本は正式に国家としての主権を回復した。外交文書上での正式な戦争終結日は1945年(昭和20年)9月2日であるが、占領状態および戦争状態の最終的な解決となる平和条約の発効日は1952年(昭和27年)4月28日である。

統治

第二次世界大戦末期に連合国軍は戦後の日本占領方式について、日本政府を通じた間接統治案や、マッカーサーグループによる直接統治案 、1国あたりが担当するコストを減らすためにドイツと同様に主要連合国による日本本土の分割直接統治などが検討されていたが、間接統治の方針に決定した 。占領下において日本は主権の一部を制限された状態ではあったものの政府が存続し続けた。終戦前に連合国軍により占領されていた南西諸島(沖縄島を含む周辺の島々)や小笠原諸島はアメリカ施政権下に置かれた。

日本では連合国軍最高司令官総司令部をGHQ(General Headquarters)、稀にSCAP(Supreme Commander for the Allied Powers)と呼称する。最高機関として極東委員会を、最高司令官の諮問機関として対日理事会が設置され、その傘下に置かれたGHQが全面的に業務を行う。連合国はイギリスのクレメント・アトリー首相や中華民国の蔣介石主席、ソビエト連邦のヨシフ・スターリン人民委員会議議長やアメリカのハリー・S・トルーマン大統領の承認のもとで、アメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー元帥を連合国軍最高司令官に任命した。

日本に進駐した連合軍の中で最大の陣容は、約75パーセントの人員を占めるアメリカ軍で、その次に約25パーセントの人員を占めるイギリス軍やオーストラリア軍、ニュージーランド軍、英領インド軍をはじめとするイギリス連邦の諸国軍であった。オランダ軍や中華民国軍、カナダ軍やフランス軍、そして終戦土壇場になり日本へ侵略したソ連軍は、国力の問題や英米の反対により部隊を置かず、東京など日本国内数か所に駐在武官のみを送るに止めた。

主権と行政権を留保した日本の降伏に伴い、日本政府が受諾したポツダム宣言の文面では、当時のイギリスのウィンストン・チャーチル首相の提案によって、「日本領土」ではなく「日本領土内の諸地点」への「保障占領」となっていた。

政策

法制

1945年(昭和20年)10月4日、マッカーサーの示唆により憲法改正の作業が開始された。連合国軍総司令部によって作成された草案を基に日本側による修正が数回行われ、手続き上は大日本帝国憲法の全面改正という形態をとり、1946年(昭和21年)11月3日に新憲法の日本国憲法が公布。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。また民法など多くの法律(法体系:日本法)が、日本国憲法に抵触する部分のみ削除ないし改正され、そのまま引き継がれた。

1946年(昭和21年)11月3日

- 連合国軍は皇室改革を指令し、天皇は憲法上における統治権力の地位を明示的に放棄し、日本国憲法第1条の規定により、「日本国および日本国民統合の象徴」となった。また、皇室財産が国や自治体等に下賜ないしは特別税として国庫に収容されることになるに伴い 、多くの皇族は皇籍離脱を余儀なくされた。また昭和天皇が人間宣言によって天皇が現人神であることを否定した(ただしそれは二の次で、天皇と国民との結合は相互の信頼と敬愛とに基づくものであると宣言している)が、多くの日本国民はこの人間宣言と象徴天皇制を平静に受容した。

- 終戦直後の1946年(昭和21年)に毎日新聞が実施した世論調査では、象徴天皇制への支持が85 %、反対が13 %、不明2 %となっており終戦直後でも国民の多くが皇室の存続を支持している 。

- 平和主義(戦争放棄)

- 1945年(昭和20年)10月5日付でスイス公使のカミーユ・ゴルジェがスイス外務省に送った電報によると、10月2日の会談でマッカーサーは第二次大戦中の「日本軍の残虐性」を誇張し、敗戦後の日本が「軍事的には重要でなくなることを保証する」と断言し、「国際社会で悲惨な地位を占めることになろう」と公使に語った 。ただしこの頃の連合国は、条約による日本の武装制限あるいは完全非武装を計画してはいたが、方針は明確ではなく、憲法の条項に入れる案は持っていなかった。

1945年(昭和20年)10月9日

- 1946年(昭和21年)1月7日、国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC)が日本の憲法改正に関する米国政府の指針を示す文書(SWNCC228とSWNCC228/1)を伝達したが、連合軍最高司令官総司令部は、言論の自由に言及したSWNCC228/1指針を文書中に含めなかった 。

- SWNCC228文書には9条に相当する条項を加えるような内容は含まれておらず、諸草案の中で9条に類似する規定を示したのは帝国弁護士会と日本政府である 。また「日本が再び米国の脅威とならぬ」よう「軍部を永久に文官政府に従属させるための正式の措置をとることが、望ましいであろう。」、「天皇の軍事に関する権能はすべて剥奪される。」とSWNCC228指令は指摘しているが、文民条項と天皇と軍の関係に触れたのみであり、軍を廃止することは念頭にない。アメリカ政府はこの文書の中で、改革や憲法改正は、日本側が自主的に行うように導かなければ日本国民に受容されないので、改革の実施を日本政府に「命令」するのは、「あくまで最後の手段」であることを強調している。イギリスおよびアメリカ政府は終戦前から後に東西冷戦と呼ばれる対立を予測しており、日本の限定的再軍備の必要を論じていた。

- 1月24日、幣原首相がマッカーサーを訪問し、密談。この時、幣原喜重郎首相が「かねて考えた世界中が戦争をしなくなるには、戦争を放棄するということ以外にはないと考える。憲法にそういう条項を入れたい」と語ったとされる。幣原の親友の大平駒槌枢密顧問官が娘の羽室ミチ子に語った内容を、羽室がメモ(羽室メモ)を残している。

- 「戦争放棄」は幣原からの発案だったと後にマッカーサーが回顧録に書き、幣原は自身の回想録『外交五十年』の中で戦争放棄のアイデアは自発的だったと書き記している。しかし松本烝治は試案を作るまで幣原から指示はなかったと否定し、この条文に関わったケーディスらも「マッカーサーの発案」と否定している。また、委員会もマッカーサーが権力を逸脱し、日本に憲法を押し付けたのではないかと疑い、懸念を表していた。

- 1946年(昭和21年)2月3日にコートニー・ホイットニー民政局長に提示されたマッカーサー三原則には、自衛のための戦争まで禁じられており、「今や世界を動かしつつある崇高な理念(発足したばかりの国際連合を指すと思われる)」に防衛と保護を委ねる旨が記されてあった。

- 自衛権の禁止はチャールズ・L・ケーディスによって作られたマッカーサー草案8条では削除され、後者は日本国憲法前文に反映された。

- 最終草案がまとまった頃、極東委員会の中華民国代表が芦田修正を見とがめたが、結局ソ連代表の提案で文民条項を要請することで収まった。日本国憲法第66条に第2項が書き加えられた。

- 1948年(昭和23年)1月6日、ジャパン・ロビーのケネス・クレイボーン・ロイヤル長官が日本の過度の弱体化を進めるGHQの占領政策を批判する。同年2月、米国のジェームズ・フォレスタル国防長官がケネス・クレイボーン・ロイヤル陸軍長官に「日本と西ドイツの再軍備」を検討するよう指示。その3ヶ月後にロイヤル長官は「アメリカの人的資源の節約のためにも日本の再武装が望ましい。そのためには日本人が改憲することが必要だ。」と答弁する。この年から、米政府から日本に改憲と再武装を要求する圧力が強まり、警察予備隊(のちの保安隊、自衛隊)設立の準備が進む。

- サンフランシスコ平和会議に先立っては、ダレス国務長官から「主権回復後は日本も軍事面においても国際社会に貢献するように」と再武装を強く迫られるが、吉田首相はそれを回避し、激しいやり取りが起こった。このときマッカーサーは吉田を弁護したが、離任帰国直後に吉田に対して「日本は再武装すべきである」と書簡を送っている。

- 1951年(昭和26年)9月、サンフランシスコ平和条約に「日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。」と明記される。

政治

- 民主的傾向の復活

- 占領を早く終わらせるために、満州事変以降政界から引退していた幣原喜重郎を総理大臣に擁立し、幣原内閣(1945年〈昭和20年〉10月9日 - 1946年〈昭和21年〉5月22日)を発足させる。ポツダム宣言の「民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること」の条項に従い、占領軍の指示を待たずに大正デモクラシー時代の幣原の盟友達を集めた。新任挨拶のために総司令部を訪れた幣原首相に、マッカーサーの会談記録および会談の中でマッカーサーが口頭で五大改革指令を伝えた。(1)女性の解放(2)労働者の団結権の保障(3)教育の民主化(4)秘密警察の廃止(5)経済の民主化である。婦人参政権、労働組合法、農地改革などの改革は大正デモクラシー時代の政界の懸案でもあり、いくつかは法案化が進み、またすでに閣議決定していた事柄でもあったため、憲法改正案が成立するより早い時期に明治憲法下で法制化され、実行に移された。

- 結党の自由と政治犯の釈放

- 治安維持法が廃止され、これにより「思想犯」として捕らわれていた徳田球一をはじめとする日本共産党員などが解放された。結党の自由も保障されたが、後に元「政治犯」の多くは日本共産党などの左翼政党を結成した(日本共産党はこの時再建された)。これに加え国内経済の疲弊による労働運動の激化、また1949年(昭和24年)の中華人民共和国の成立(中国大陸における共産主義政権の樹立)や朝鮮半島情勢の悪化(米ソ両軍による南北分割占領を経た韓国・北朝鮮といった朝鮮における分断国家成立および朝鮮戦争の勃発)もあり、その後GHQは共産党員とその支持者を弾圧する方針に転じた(レッドパージ、逆コース)。これら左翼政党は右翼政党や英米に対し対立姿勢を強めていく。

- 財閥解体

- 「戦争遂行の経済的基盤」になった財閥の解体による、第二次世界大戦以前の日本の資本家勢力を除去し、さらに株式を分散化して経済力が財閥に集中しないようにするのが目的とされる経済民主化政策である。これにより多くの中小企業や新興企業が生まれ、後の高度経済成長の礎となった が、後に解体された財閥の一部は企業グループとして元の形に戻る。

- 産業解体

- SCAPはドイツと同様に日本の脱工業化を図り、重化学工業産業を解体した。初期の極東委員会は賠償金を払う以上の日本の経済復興を認めなかった。マッカーサーも1945年(昭和20年)9月12日の記者会見で「日本はこの大戦の結果によって、四等国に転落した。再び世界の強国に復活することは不可能である。」と発表し、他のアジア諸国と同様に米国および欧州連合国に従属的な市場に解体するべく、極度な日本弱体化政策をとった。こうして各地の研究施設や工場を破壊し、工業機械を没収あるいはスクラップ化し、研究開発と生産を停止させ、農業や漁業や衣類を主力産業とする政策をとった。工業生産も、東南アジア諸国などへの賠償金代わりの輸出品の製造を主とした 。石油産業についても、占領初期は国産原油の精製しか許されず、原油と石油製品の輸入に関与することは禁止されていた 。

- 1945年(昭和20年)に来日した連合国賠償委員会のポーレーは、日本の工業力移転による中間賠償を求め、賠償対象に指定したすべての施設を新品同様の状態に修繕し、移転まで保管する義務を日本の企業に命じた。1946年(昭和21年)11月、ポーレーは最終報告として「我々は日本の真珠湾攻撃を決して忘れない」と報復的性格を前文で明言し、「日本に対する許容工業力は、日本による被侵略国の生活水準以下を維持するに足るものとする。右水準以上の施設は撤去して有権国側に移す。」とした。軍需産業と指定されたすべてと平和産業の約30 %が賠償施設に指定され、戦災をかろうじて免れた工業設備をも、中間賠償としてアジアへ次々と強制移転させた。大蔵省(現在の財務省と金融庁)によると、1950年(昭和25年)5月までに計1億6515万8839円(昭和14年価格)に相当する4万3919台の工場機械などが梱包撤去された。受け取り国の内訳は中華人民共和国54.1 %、オランダ(東インド)11.5 %、フィリピン19 %、イギリス(ビルマ、マライ)15.4 %である。

- ポーレーの最終案は極東委員会内でも議論が湧いて意見の一致を見ず、米国内のメディアからさえ非現実的と批判を浴びた。そのため1947年(昭和22年)1月、米陸軍省派遣のストライク調査団が来日した。調査団は、日本非武装化を目的とした中間賠償はすでに役割を終えているとし、日本がすでに500億ドル以上の在外資産を放棄していることや、日本の自立による東アジアの安定への寄与効果などを重視し「1935年の国民生活水準を考慮し自給自足に足る経済を残す。」として、工業再建の許容水準を引き上げるとともに、賠償計画の見直しを勧告する内容の報告書をGHQに提出し、ポーレー案の緩和を促した。が、これはドイツに対して行われた過酷な産業解体よりさらに低い水準、つまり大恐慌時代の日本のレベルを上限として残りを賠償とする弱体化政策の一環であった。例をあげると、日本の製油所は全部解体・分割して、製品輸入に依存することが初期案には示されていた。1946年(昭和21年)の日本経済は1930年(昭和5年)〜34年(昭和9年)の18 %のレベルで、47年でもまだ40 %にしか回復しなかった。

- 1947年(昭和22年)3月、マッカーサーが「占領目的はすでに達成している。今後の日本は復興に向かうべき時期である。」と主張し、早期講和条約を提唱した。さらに同年5月、ディーン・アチソン国務次官が「アジアおよびヨーロッパにおける2大工場として、この2大陸の究極の復興を左右する日独両国の復興を促進する」と方針を発表。日本の産業復興と国際社会への復帰に向かう動きが始まる。

- 1948年(昭和23年)1月6日、米国のロイヤル陸軍長官が「日本を反共の砦にする」と演説。6月、ヨーロッパでは共産勢力の台頭を防ぐためマーシャル・プランが発令された。また日本については、日本と他のアジアの労働者の質を現実的に比較して、日本の工業施設を戦後賠償としてアジアに移転させてしまうより、役務賠償や日本で生産した工業製品による現物賠償が有力という現実的な判断が深まり、日本製造業の見直しの機運を盛り上げた。さらに、日本の経済的自立の立ち遅れがアメリカの占領費用負担に繋がるという納税者の論理も働いていた。

- 1948年(昭和23年)3月に来日したドレーパー米陸軍次官、ジョンストンらは日本経済の実情を視察して、日本の産業復興を最大の占領目的として位置づけ、貿易拡大・賠償削減・財閥解体の緩和などを提唱した報告書を出し、日本の産業復興が自由社会のパワーバランスに寄与し、アジア諸国に益するものと位置づけた。このような経緯を経て占領下の日本は経済復興の道を歩み始めた。同年12月、経済安定九原則が発表された。1950年(昭和25年)以降、朝鮮戦争勃発によって米軍航空機の修理の必要などから工業生産規制が緩和され、制限付きではあったが重工業の生産枠が拡大した。

- 他方で日本政府や実業家たちは敗戦直後から、主権回復後の経済復興に向けて、備蓄されていた技術や経験を生かしつつ「研究の徹底、生産技術の向上、経営の能率化」に重点を置いた長期プランを立てていた。1946年3月に外務省調査局特別調査委員会によってまとめられた「日本経済再建の基本問題」には、既に最先端テクノロジーを基盤とする主権回復後の経済復興の青写真が描かれている。

- 労働運動

- 1945年(昭和20年)10月2日、マッカーサーはカミーユ・ゴルジェ駐日スイス公使と会談した際、日本の工業力がまだ残存しており、戦後の日本が戦前のように安い労働力によって廉価な製品を輸出し、欧米諸国と並ぶ競争力を回復させ、またアジア市場を独占することに懸念を示していた。日本の経済進出を阻止するために、労働組合の組織化を通じて労働者の賃金を上昇させ、日本製品の価格を引き上げれば日本の競争力を低下させることができると、その必要性をスイス公使に力説し、「戦後日本は、国際社会であわれな地位を占めることとなろう。」と語っている 。

- この会談から9日後の10月11日、マッカーサーは就任したばかりの幣原喜重郎首相に、労働組合の結成を含む五大改革指令を指示した。

- 降伏直後、国内の多くの工場が賠償指定を受け生産を禁じられ、一部は限定された「平和産業」へと転換して生き残りを図ろうとしたが、生産制限を課せられる等、生産量の低下を余儀なくされていた。それによって失業や賃金低下をもたらされたため、全国各地で労働者による生産管理闘争や生産復興闘争が発生した。1946年(昭和21年)には、毎月平均30件の生産管理闘争が発生した。ストライキはほとんど行われなかった。占領軍の厳しい言論統制によって、日本の民主化を占領目的とする世論誘導が行われていたので、多くの労働者は、経済復興が遅れているのは、GHQの民主化を妨害するために資本家が生産サボを行っているせいだと信じていた。

- 1946年(昭和21年)12月、極東委員会は労働運動16原則を発表し、占領目的を阻害する労働運動を禁じた。

- 1947年(昭和22年)、食糧輸送と占領軍へのサービスをストライキから除外した二・一ゼネストが計画されたが、マッカーサーの介入によって中止される。二・一ゼネストの中止以降、GHQと労働運動家たちの間に深刻な溝が生じる。

- 農地改革

- 当時中国で勢力を拡大していた共産主義の原因が土地問題にあると考えたGHQが、日本を共産化するのを防止しつつ民主化を円滑に進めるため 地主から土地を強制的に召し上げ、小作人に農地を分け与えた。これによって、資産家は没落した一方、多くの新興農家が生まれ、小作農であった彼らの経済基盤は大幅に向上され、終戦直後の食糧難の解消、都市部の焼け跡の農地状態の解消にも繋がった 。また土地を得た農民は保守政権の強固な支持層となった上、農地の強制収用の過程で、これを違法に逃れるものも多かった。この他、自主的に土地を離れて中南米に移住した農民も少なくなかった 。

- 飲食営業緊急措置令(ポツダム政令)

- 1947年(昭和22年)7月5日、日本政府は食糧事情の改善を目的に飲食営業緊急措置令を発布した。以降、戦時中に制度化されていた外食券食堂、旅館、喫茶店、握り寿司の加工業に切り替えた寿司屋を除き、飲食業界は食糧事情の改善により同政令が廃止される1949年(昭和24年)4月末まで事実上営業が不可能になった(当初は1947年12月31日までの予定であったが、延期されていた) 。

- 武装解除

- 日本軍は本土と海外領土のみならず、植民地や全ての占領地において武装解除され、植民地や占領地にいた全ての軍人は本土へ戻された他、ソビエト連邦の占領地で捕虜となったものの多くはシベリア抑留されることとなった。またインドネシアやマレー半島などでは、イギリスやオランダからの独立を画策する勢力に加担するために現地に留まることを選択するものもいた。本土だけで1万機以上残存していた航空機は全て廃棄処分とされ、最新のジェット機やロケット機をはじめとする戦闘機、攻撃機、水上飛行機や潜水艦等とその技術文書は、研究のためにすべてアメリカやイギリスに持ち去られた。また一部の植民地や占領地では、これらの航空機や戦車がそのまま中華民国軍やフランス軍などで使用された。本土に残存していた戦艦や空母、潜水艦を含めた艦艇は、一部の空母や輸送船が植民地や占領地からの引き揚げに使用された他は、ソビエト連邦や中華民国、アメリカなどの戦勝国に戦利品として持ち去られたり、接収される以前の民間船舶会社に戻された他、スクラップとして廃棄処分とされた。

言語

- 英語公用語化計画

- 降伏文書調印の直後、占領期間の公用語を英語とするという項目を含む三布告を突きつけられ、翌朝10時までに国民に布告するよう命ぜられた。しかし、ポツダム宣言の内容に反していたため、外務省の交渉によって、翌朝の10時までに三布告をすべて白紙撤回させた。

- 日本語ローマ字化計画

- 1948年(昭和23年)に「日本語は漢字が多いために覚えるのが難しく、識字率が上がりにくいために民主化を遅らせている」という偏見から、GHQのジョン・ペルゼル による発案で、日本語をローマ字表記にする計画が起こされた。同年3月、連合国軍最高司令官総司令部に招かれた第一次アメリカ教育使節団が3月31日に第一次アメリカ教育使節団報告書を提出し、学校教育の漢字の弊害とローマ字の利便性を指摘した。正確な識字率調査のため民間情報教育局は国字ローマ字論者の言語学者である柴田武に全国的な調査を指示(統計処理は林知己夫が担当)、1948年8月、文部省教育研修所(現・国立教育政策研究所)により、15歳から64歳までの約1万7千人の老若男女を対象とした日本初の全国調査「日本人の読み書き能力調査」が実施されたが、その結果は漢字の読み書きができない者は2.1%にとどまり、日本人の識字率が非常に高いことが証明された。柴田はテスト後にペルゼルに呼び出され、「識字率が低い結果でないと困る」と遠回しに言われたが、柴田は「結果は曲げられない」と突っぱね 、日本語のローマ字化は撤回された 。結局、当用漢字と現代かなづかい、教育漢字が制定された。その後当用漢字は常用漢字に改められた。

国号

明治期以来現在においても日本の国号は法定のものではなく、行政上での慣例に従い記述されているが、明治期から大正期、昭和初期まで大日本帝国を主たる国号とし、1935年(昭和10年)7月より外務省は外交文書上「大日本帝國」に表記を統一していたが、第二次世界大戦後、日本政府が1946年(昭和21年)2月8日に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)に提出した憲法改正要綱に国名を「大日本帝國」のままにしていたところ、2月13日GHQ/SCAPのホイットニーにより、憲法改正要綱の不受理通知とGHQ/SCAP草案が吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣らに手交され、その草案の仮訳からは国名が「日本國」になり、これ以降大日本帝国の国号は使用されなくなり、1947年(昭和22年)5月3日日本国憲法施行により憲法上は日本國の名称が用いられる。

国旗

日章旗掲揚、国歌の公的な場における歌唱は1945年に原則禁止された。商船旗としては国際信号旗のE旗の端を三角に抜いた日本商船管理局(Shipping Control Authority for JAPan、略してSCAJAP)の旗が代わりに使用された。

またイギリス軍やアメリカ軍の占領地域ではそれぞれの国旗が掲揚され、GHQがアメリカ軍占領地域の警察署長や市長を通して、日本市民に対し、畏敬の念をもって星条旗に敬礼するよう命令した例が全国各地にある 。1946年(昭和21年)からは特定の祝日や特定の行政機関のみに、国旗掲揚が限定的に許された。

1948年(昭和23年)6月に制限令を知らずに横浜で国旗を掲揚した男性が、アメリカ軍軍事法廷で重労働6か月の判決を受けるなどの判例がある が、イギリスの占領地域でこのようなことは行われていなかった。1949年1月、GHQから国旗の掲揚が認められたが、刑罰や「軍国主義者」というレッテル張りを警戒して、実際に国旗を掲揚した日本人は少なかった。学校の教科書の挿絵に国旗があれば、削除の対象となった。児童の文房具に日章旗のデザインがついている場合、学校に監視に来たMPに没収されたり消すことを命じられたりしていた。1946年からの昭和天皇の全国巡幸の際には例外的に日章旗が用いられた。

領土

- 外地など領土の剥奪

- ポツダム宣言には「日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とされ、日本が統治していた地域のうち、外地(台湾・朝鮮)・租借地(関東州)・委任統治区域(南洋群島)を失った。

- また内地についても、ソ連の侵攻によって南樺太・千島列島が占領され、SCAPIN-677では北緯30度以南の南西諸島および小笠原諸島、伊豆諸島についても暫定的に施政権が停止された(後に施政権を回復)。

- 旧領土の放棄の時点はいつであるかについては降伏当初より論点であったが 、ポツダム宣言受諾は義務の発生であって領土権の喪失は(現実には台湾や朝鮮が軍事占領され別の国として取り扱われており、連合国の意向次第で流動的であるが)法律上の立場としては領土の帰属が確定する時点(すなわち講和条約締結時点)と解釈されていた。結果としてサンフランシスコ平和条約、中華民国との平和条約により朝鮮・台湾・南樺太・千島列島の領土権を正式に放棄した(南千島についての帰属は未定)。

- 朝鮮半島

- ポツダム宣言受諾後、朝鮮総督府政務総監の遠藤柳作は民衆保護のため朝鮮人による政府樹立を、人望のあった呂運亨に要請した。呂は8月15日、ただちに朝鮮建国準備委員会(建準)を設置し、朝鮮総督府から行政権の事実上の移譲を受けることとなり、翌月の9月6日には朝鮮人民共和国として建国宣言を行った。発表された閣僚名簿には金日成と李承晩が含まれていた。9月8日、朝鮮半島に上陸した連合国軍(実質的にアメリカ軍)は臨時政府を認知せず、アメリカ軍政庁を設置した。その後、臨時政府はアメリカとソ連の冷戦により短期間で瓦解し 、1948年8月15日に李承晩を大統領として大韓民国が、9月9日に金日成を国家元首として朝鮮民主主義人民共和国が建国された。

- 李承晩はまだ連合国の部分占領下にあった日本に対し対馬の領有を要求したが、これらの要求は連合国によって却下され、さらに1949年4月に、連合国は大韓民国の国連加盟も否決するに至った。また朝鮮戦争時に、アメリカ経由の韓国からの要望として、外務省から山口県に6万人規模の亡命政権設置を打診する電報があった。施設等の用意も依頼された 。山口県の田中龍夫知事は「わが県民にも半月以上、米の配給が滞っている。朝鮮の仮政府受け入れなんて、とんでもない話である」としてGHQ現状の報告をしたと語っている 。またGHQへの予算支援のため「山口県に20の避難キャンプを作り、臨時テント1か所に200人ずつ、合わせて250のテントに5万人を受け入れる」といった計画をGHQへ提出している 。亡命政権候補地は他にハワイなども候補地となっていた 。

- サンフランシスコ平和条約では、日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定。条約の草案が作られる段階で、韓国政府は独島(竹島)もこれに加えるように要求していたが、ラスク極東担当国務次官補から梁大使へ、竹島に関する韓国の主張は認められないとする書簡(ラスク書簡)が送られ、韓国の主張は退けられた。

- なお国際法上の朝鮮半島の正式な独立は、サンフランシスコ平和条約発効日である。

- サンフランシスコ平和条約発効直前の1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国は国際法に反して「李承晩ライン」を一方的に設定し竹島を武装占拠した。多くの日本漁船が拿捕され、日本人漁民の44人が死傷し、3929人が抑留された。船や漁獲物は強奪された 。

- 北方領土

- 終戦間際にソ連軍によって侵略され、その後も占領された北方領土については、アメリカは「サンフランシスコ平和条約はヤルタ会談密約を放棄したものである(ジョン・フォスター・ダレス国務長官)」という立場をとっている。

- 戦時占領下の国々

- 第二次世界大戦で日本軍が連合国軍(英、米、蘭、仏)を追い出し、その後釜に座る形で日本軍の占領下に置かれた国々、もしくは独立に向かった東南アジアの国々は、日本軍が敗れた後、宗主国である勝戦国(英、米、蘭、仏)が再度植民地とした。しかし、これらの国からの独立を目指して戦い続けていた独立指導者が中心となって、各地で独立宣言が行われた。連合国はほとんどのアジアの植民地の独立を認めず軍隊を送り込んできたため、独立戦争が勃発した。多くの独立指導者は反欧米であると同時に反日の立場でもあったが、一部の国では日本本土に引き上げず、現地に留まっていた残留日本兵が協力するケースもあった。これらの戦争によって1960年代までにほぼ全ての植民地が独立を勝ち取ったが、イギリスとポルトガルは1990年代後半に至るまでアジアに植民地を持ち続けた。

戦犯裁判

- 極東国際軍事裁判(東京裁判)

- 1945年(昭和20年)8月8日に英米仏ソの連合国4国がロンドンで調印した国際軍事裁判所憲章に基づき、極東国際軍事裁判所条例(極東国際軍事裁判所憲章)が定められ、同年1月19日、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が極東国際軍事裁判所設立を宣言した。裁判は1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われ、憲章第6条A項が規定する「平和に対する罪」に違反したとされる政治家や軍関係者をA級戦犯容疑で約100人を逮捕、そのうち28人を起訴した。裁判の結果、7名が死刑、16名の終身刑の判決を受けて処罰された。

- 当初55項目の訴因が挙げられたが、ポツダム宣言6項にある「日本、イタリア、ドイツの3国による世界支配の共同謀議」と「タイ王国への侵略戦争」の2つについては証拠不十分のため退けられ、残りの43項目については他の訴因に含まれるとされ除外され、最終的には「1928年から1945年に於ける侵略戦争に対する共通の計画謀議」、「 満州事変以後の対中華民国への不当な戦争」、「米・英・仏・蘭に対する侵略」の計4項目、その他合計10項目の訴因にまとめられた。

- なお、敗者である日本が、勝者である連合国軍に裁かれた極東軍事裁判は、ドイツで行われたニュルンベルク裁判同様、法律家や歴史研究者のみならず、右派や国粋主義からも批判されている。当時ではイギリス領インド帝国のラダ・ビノード・パールが「裁判の体を成していない」「復讐目的の裁判」「事後裁判だ」と批判した。

- BC級戦犯

- 約5600人がBC級戦犯として各地で逮捕された。横浜、上海、シンガポール、ラバウル、マニラ、マヌス島等々南方各地の50数カ所の牢獄に抑留され、約1000名が軍事裁判の結果、死刑に処された。

- BC級戦犯の中には、日本の海外領土であった朝鮮人が148人、台湾人が173名が含まれていた。

治安

GHQが戦前の内務省警保局による警察機構の体制を天皇制の維持擁護を目的とした非民主的な体制であると判断したのを受けて、1948年(昭和23年)3月6日に自治体警察の設置を含めた旧警察法が施行された。しかし自治体警察は後に様々な混乱を起こしたことから、主権回復後は警察法を全面改正し、国家公安委員会、警察庁および都道府県警察警察を設置するなど再び中央集権化させている。なお、戦中まで警察の機関であった消防や警防団は、GHQの指導により警察から独立し、自治体消防、消防団に改組された。

日本の防衛は終戦直後に掃海部隊を除き全て喪失したが、1948年5月1日に海上保安庁が、1950年8月10日には国防を目的とした警察予備隊(後の自衛隊)が発足している。

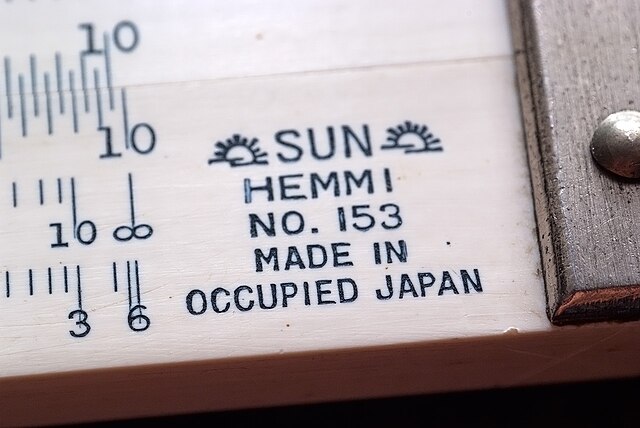

貿易

占領期間、1947年(昭和22年)8月15日まで総司令部(SCAP/GHQ)による全面的・直接的貿易管理が行われた。総司令部の事前の承認なくして、一切の商品輸出入も許可されなかった。しかし、冷戦によって日本を西側諸国寄りの国として復興する、つまり逆コースへ誘導する必要性が出てきた。そのため1947年(昭和22年)6月のマーシャルプラン発表とともに、同年8月15日より対日経済封鎖を緩和し、制限付民間貿易を再開した 。その決済手段として、ナショナル・シティ銀行にSCAP勘定が設定された 。この占領期に製造され輸出された製品には「Made in Occupied Japan(占領下日本製)」という記述がなされた。

教育

- 教育・学制改革

- 1945年10月22日、GHQは、日本政府に対し、日本教育制度に対する管理政策を指令し、軍国主義的・超国家主義的教育を禁止した 。

- 1945年10月24日、GHQは、日本政府に対し、立教学院が宗教の自由回復措置を怠っているとして総長ら12人の罷免を指令し、あわせて全国キリスト教系学校の調査を要求した 。

- 1945年10月30日、GHQは、教育関係の軍国主義者・超国家主義者の追放、調査期間の設置などを指令した。1946年5月3日、文部省内に審査室が設置された 。

- 1945年11月2日、文部省は、自由主義教授の優先復帰と、軍国主義者・占領政策に反意を示す者の解職を通達した 。

- 1945年11月7日、GHQは、都下各大学学生有志を招致し、学園の自由について意見を聴取した 。

- 1945年11月10日、GHQは、文部省に対し、全教科書の完全英訳の提出を命じ、印刷許可のない教科書の製造禁止を命令した。 。

- 1945年12月、GHQの指令により「民主化」の一環として教職員組合(日本教職員組合など)が編成される。

- 1947年(昭和22年)3月、学校教育法が公布され、4月に施行された。複線教育が廃止され、各都道府県に新制大学が創設される等、教育の一般化が行われた。

- 公立旧制の高等教育機関としては、旧制大学、大学予科、旧制高等学校、旧制専門学校と教員養成の目的で設けられていた高等師範学校、女子高等師範学校、師範学校、青年師範学校があったが、単一の四年制大学となった。

- 1947年(昭和22年)3月、教育勅語に代わって教育基本法(旧法)が施行された。小・中学校は原則男女共学となり、国公立学校での宗教的中立が規定された。また、義務教育は9年化(小学校6年、中学校3年)され、旧制中学校は新制の高等学校に移行した。この際新制中学校の校舎を確保する為、新制高等学校の整理統合・余剰となった廃止された高校の校舎の新制中学校への明け渡しがGHQの主導で進められた 。

- また、修身、国史、地理の授業が停止され、それらの科目の教科書は没収された。それ以外の教科書には軍国主義・国家主義に該当する箇所が墨で塗りつぶされることになった 。また、空襲などで校舎が焼失した学校ではしばらくの間校庭などで青空授業を行うこともあった 。

- 教育基本法施行当初は、ドッジ・ラインの影響ですし詰め授業や2部授業、4部授業も行われるという状況であったため、数年後には小学校6年、中学校2年の8年義務教育制への変更も検討されたが、世論が現状維持を支持したこともあり、9年に据え置かれた 。

文化・思想

- 言論統制(検閲)

- 1945年(昭和20年)10月8日に、SCAPは「自由の指令」を出し思想・言論規制法規の廃止を命令すると、翌日から朝日新聞、毎日新聞、讀賣報知、日本産業経済、東京新聞の在京5紙に対して事前検閲を開始した 。GHQは言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル覚書(SCAPIN-16)やプレスコード、ラジオコード(SCAPIN-43)等を発して民間検閲支隊などにより地方紙も含めた新聞、雑誌などあらゆる出版物、学術論文、放送、手紙、電信電話、映画などへの検閲を行った。それらに携わった日本人スタッフへの給与およびすべての経費は日本政府が負担し、『終戦処理費』あるいは『その他』経費として計上され、国民には秘匿された。

- 連合国の批判、占領軍の政策への批判、極東国際軍事裁判を批判したもの、戦時中の連合軍の虐待行為、原爆に関する情報、占領軍兵士による殺人・強盗・強姦事件・売春、満州国や中華民国、ソ連における日本人処遇への批判、欧米諸国における有色人種差別、冷戦の高まり、文学作品ですら飢餓の表現や戦災がもたらした死や破壊の悲しみの表現は禁じられるなど、報道・出版を許されない項目は多岐にわたった。東京の日本外国特派員協会が連合国のジャーナリスト向けにサービスを提供した。報道規制は海外から日本に配信されたニュースにも及んだ。沖縄県の報道も禁じられていた。連合国への批判の禁忌は中世や近世にまで及び、ヨーロッパ近世においてイギリスやフランス、オランダによってアジア各地で行われ、戦争勃発の原因となった植民地支配について触れた記述も削除を命じた。

- 第二次世界大戦中に日本により独立がなされた、もしくは確約されたものの、戦後にイギリスやオランダ、アメリカやフランスなどの連合国によって再植民地化されたアジア各地で勃発した独立闘争も、一切の報道を禁じられた。

- 連合国の威信を傷つける記述はすべて削除された。占領軍の行進の写真に子犬が写っているだけでも発行禁止とされた。日本の雑誌や映画に性的表現を「自由化」するよう命じられる一方、アメリカのポルノグラフィについては言及するだけでも削除を命じられた 。

- SCAPが日本国憲法を起草したこと、SCAPが作成に関与したことも、国民に知らせないよう命じられた。SCAPの憲法作成関与に対する批判も処分の対象となった。日本のメディアは「変な日本語」と言及することによって検閲を逃れた。

- また日本政府が連合国軍に支払っている巨額の占領軍維持経費を報道することも許されなかった。1946年(昭和21年)、GHQ検閲局はどうしても経費に触れなければならない場合は「終戦処理費」と呼ぶように命じ、1947年(昭和22年)は「その他」経費とするよう命じた。

- また軍国主義的とされるもの、戦前・戦中の日本を擁護するもの、日本の価値観を肯定するもの、検閲が行われていることへの言及などは発行禁止や記述の削除、書き換えを行い、言論を統制。

- 検閲指針に違反した社は廃刊や発行停止、記者等は解雇を命じられるか、連合国軍の軍事法廷で裁判が行われ、有罪者は沖縄で強制重労働3年から5年に処せられた。強制労働は主に占領軍基地づくりである。

- GHQによる検閲は秘匿される一方、日本政府による統制を廃止させ、言論の自由を強調した。新聞、ラジオ、雑誌の事前検閲は1948年(昭和23年)7月までに廃止され、事後検閲に切り替わり、新聞、ラジオの事後検閲は1949年(昭和24年)10月18日をもって廃止された が、プレスコードによる言論統制は依然として存在した。事後検閲になってからは出版停止や回収などの経済的リスクを負うことを恐れ、記者、編集者や作家らはかえって用心するようになり、自己検閲が進んだ。が、ジャーナリズムの活動は広がりつつあった。こうして、戦後日本の世論に、大勢順応的な姿勢が形成されていった 。

- 郵便物、電報および電話通話の検閲

- GHQは進駐部隊同士の連絡網確保のためあらゆる運輸通信の施設・装置を現状のまま良好な状態で保存・復活することを政府に指示する と共に、郵便局に検閲局を置き、市民の郵便物を検閲した。多いときで約8700人の日本人を動員し、郵便物の検閲を行わせた。学生が多かったとされる。日本人検閲官は事前に和文英訳のテストを受けレベルごとに振り分けられ、郵便局に集まった私信を英訳した上で検閲局の許可を仰いだ。特に占領軍への批判や意見、イギリス軍やアメリカ軍、ソ連軍兵士の動向のほか、復員、物価や食料難、公職追放のその後の動向、労働組合、企業の経営状態、政治や共産党の動きなどを翻訳対象とした。検閲の仕事については秘匿とされた。検閲官の給与も日本政府が負担するよう命じられた。この他、1945年11月11日には連合国軍の公的郵便と連合国軍兵員の私用郵便のうち、日本にある官公署と個人に宛てたものは無料扱いにすることを政府に求めたため、政府は同年12月16日からはがきと書状を無料にする措置をとった 。

- 主要な電話回線は連合国軍によって押さえられ、通信網や電話施設の保守に日本側が要員、資材を提供しなければならなかったので、一般の電話の復旧には手が回らない状態であった 。

- 切手・はがき類についても軍国主義や神道などを表す切手類を「追放切手」として、1947年9月1日までに順次使用禁止とした 。

- 1952年(昭和27年)3月、「連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律」が国会で可決、サンフランシスコ平和条約効力発生と同時に施行された。

- 書籍の没収(焚書)

- GHQの指令により東京大学文学部の教授陣数名が中心になり、1928年1月1日から1945年9月2日まで刊行された約22万冊中9288冊の単行本を選び出し、審査に掛け、その中の7769冊の歴史関係の文献を「没収宣伝用刊行物」に指定して、全国の書店、古書店、官公庁、倉庫、流通機構から輸送中のものも含め、全て没収された。なお、アメリカは「焚書」と呼ばず「Confiscation」を主に使用し、日本政府がそれを「没収」と訳していた 。西尾幹二は、焚書とは書籍を廃棄して国民に読ませないようにすることであるが、GHQによる書籍没収は焚書行為であったとする(検閲とは別であるとする) 。

- 伝統文化の排斥

- GHQは軍国主義思想の復活を防止するという名目で剣道や歌舞伎、日本神話など伝統文化のうち「好戦的」あるいは「民族主義的」とされるものについて活動停止や組織解散や教則書籍の焚書などを行った。これらの措置の一部は占領中に、また主権回復後におおむね旧に復している。文学作品に日本神話について記述したものは検閲により削除された [リンク切れ]。さらには将棋も禁止の危機があったが升田幸三の反論により難を逃れている。

- 文化財の処遇

- GHQは戦後、非武装化させる一環として民間から刀を含む武器を取り上げる刀狩りを実行しようとしたが、これに対し日本政府は文化財保護の観点から「刀は武器にあらず」と主張し、美術刀が接収されることは免れた。なお、GHQの刀狩りは後の銃刀法に繋がることになり、戦後に刀が非日常になるきっかけになる 。

- 1949年(昭和24年)に文化財保護法が制定された。

- 戦争花嫁

- 当時の欧米諸国には厳格な有色人種差別があった。イギリス連邦占領軍は人種差別の観点から日本人女性との交際禁止策を取っていたため、将兵は恋愛感情があろうとも日本女性との結婚許可を取ることはできず、これに違反して子供が生まれたことが見つかってしまった場合は、強制的に家族から離される事になった。

- 特に多種多様な人種からなるにもかかわらず、当時法の下で有色人種に対する差別が保証されていたアメリカ軍では異人種間の結婚は禁止され、概ね白人と黒人からなるアメリカ兵は、被占領国民でかつ黄色人種である日本人女性に産ませた子供を認知する義務すらなかった。また排日移民法のために日本人妻子のアメリカ入国は不可能だった。1946年(昭和21年)6月29日、アメリカ軍においてはGIフィアンセ法の制定により、日本人女性とアメリカ軍兵士・軍属との結婚が可能になり、1947年にはアメリカ軍兵士との国際結婚の届け出数が822組を記録する。これで認められたのはアメリカ軍兵士と日本人女性との姻戚関係のみ。

- 1950年(昭和25年)、アメリカ軍兵士と日本人女性間の結婚禁止令が解かれる。GIフィアンセ法が改正され、アメリカ軍兵士の妻子が人数制限なしに、アメリカに入国可能になる。

- イギリス連邦では1952年にこの禁止令は解かれ、何百人もの戦争花嫁がオーストラリアやイギリスに向かったが、これによる悲劇が多数起きたと報告された 。

- サマータイム

- 1948年(昭和23年)4月28日に、GHQの要請により夏時刻法が公布・施行され、サマータイムが導入された。しかし生活リズムの乱れや交通の混乱、労働条件の悪化などといった問題が発生したことから、主権回復直前の1952年(昭和27年)4月11日に廃止された。

- 国民の祝日

- 1948年(昭和23年)7月20日、それまでの祝祭日に代って国民の祝日が制定された。この際、祝祭日で定められていた紀元節がGHQによって削除されている。なお、紀元節は1966年に建国記念の日に名称を変えて復活し、現在に至る。

- 駐留した英米の将兵達は、休日になると街へ繰り出したが、その際に日本では珍しいカラーフィルムで、町並みや人を写真機や映画用カメラで撮影しており、映像資料の少ない地方の様子を知る資料となっている 。

メディア

- メディア政策・世論対策

- 「戦争についての罪悪感と、現在および将来の日本の苦難と窮乏に対する軍国主義者の責任を、日本人の心に植えつけるための宣伝計画」いわゆるウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムが組まれたとする江藤淳らの主張がある。

- 江藤によると、1945年10月2日にGHQは一般命令第四号において「各層の日本人に、彼らの敗北と戦争に関する罪、現在および将来の日本の苦難と窮乏に対する軍国主義者の責任、連合国の軍事占領の理由と目的を、周知徹底せしめること」と勧告したというが、史的実証が不十分なまま議論が続いている 。

- 民間情報教育局の本部はNHKの内部に設置し、日本の各所にラジオを普及させた。新聞では民間情報教育局が作成した『太平洋戦争史』と題する企画を連載させられている。この宣伝文書は、新聞連載が終了したのち、1946年に高山書院から刊行され、4月から各学校で教材と使用するように、各学校の教育長と学校長に宛ての「新学期授業実施に関する件」の中で命令が出された。社会人向けの教育には、『太平洋戦争史』を劇化したラジオ番組『眞相はかうだ』 を10週間にわたって放送させた。民間情報教育局は放送と同時に視聴者からの質問を集め『質問箱』という番組を作成させた。

- GHQは学校教育現場でのラジオ放送教育と校内放送を奨励して立ち入り監視と指導・勧告を行った。戦争末期からアメリカのコーデル・ハルは「日本人をアジア解放に殉じたと思わせてはならない」とルーズベルトに進言していた。米政府は、連合国軍の平和目的を伝え、「外国人」への尊敬を持たせ、「外国人」と交流を持つことが「honor」であるよう印象付けるように占領後の教育方針を組んでいた 。

- 日本から連合国への敵対心をなくし、特に親英米的な国に作り替える方針の下、アメリカ軍占領区域では占領軍として進駐していたアメリカに対して好感を持つような世論誘導が行われ、その一例としてアメリカ軍の兵士が、ガムやチョコレート(これらの菓子代も占領経費として計上され、日本政府が負担していた)を食糧難に喘ぐ少年たちに与えることにより、「無辜の民を殺戮した」残虐な日本軍と、「食べ物を恵んでくれた寛大なアメリカ軍」という図式を作り、親米感情の醸成を試みた。なおこのようなことはイギリス占領地域ではほとんど行われていなかった。なお報復行為を避けるため、対日戦に参加したアメリカ兵は極力日本に駐屯させないようにした。特に沖縄県では、沖縄を日本から分断させるために同種の世論操作が熱心に行われた。

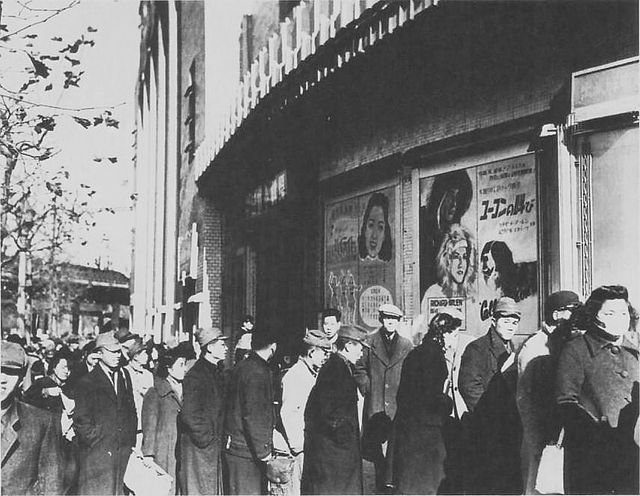

- また同時期にアメリカ映画やイギリス映画の上映や、ラジオにおける英語講座の開設 など、メディアを使ったキャンペーンを展開した。否定的なイメージを取り除くために「占領軍」を「進駐軍」と呼ばせた。

- その一方で、イギリス軍人やアメリカ軍人を中心とした占領軍兵士による強盗や強姦、殺人などの重大事件に対しては報道管制を敷いてこれを隠ぺいし、反連合国軍感情が起こることを防いだ。連合国軍兵士による性犯罪を防ぐために占領軍兵士のための慰安所を各地に作った。

宗教政策

宗教政策は民間情報教育局の宗教文化資源課 (Religions and Cultural Resources Division: RCR) が担当した 。

治安維持法により逮捕されていた宗教の指導者が釈放され、戦前抑圧されていた新宗教が占領下で盛んになった 。

国務長官ジェームズ・F・バーンズの指示に基づき、国家神道を廃止する1945年(昭和20年)12月15日に神道指令を発令 。これは政教分離政策であったとされる 。

放送

ラジオについては、終戦直後にそれまで休止していたラジオ第2放送が再開された一方、海外放送は外国語、日本語共に1945年9月10日から1952年2月1日までGHQにより停止された。占領期間中は進駐軍向け放送局が主要都市に置かれ(アメリカ軍向けは後にFEN→AFN)、一部の局については日本放送協会から施設や役務の提供が行われた。番組面では終戦直後から前述の通り世論対策として『眞相はかうだ』などの番組を放送していた。また、1945年の大晦日に『NHK紅白歌合戦』の前身である『紅白音楽試合』を放送している。タイトルが「合戦」ではなく「試合」となっているのは、GHQ(特にその中の一部局であるCIE)が、「敗戦国がバトル(合戦)とは何事だ」との判断を下したためである。

民間放送については、GHQは当初、軍事的な立場から、1945年12月11日付の「日本放送協会の再組織に関する覚書」で、「NHK独占、民放却下」の原則を打ち出していた。民間放送を許可すると急進的な放送局の出現の可能性があるというのが理由で、GHQは「平和日本の実現・推進のために、放送事業を官営、半官半民のいずれかにすべき」とし、結果、イギリス、中華民国、ソ連3ヶ国の一致で、放送国営が多数決で採択と発表され、民放は否定されることになった 。その後、1951年9月1日には日本で最初の民放ラジオ局の中部日本放送(現・CBCラジオ)、新日本放送(現・MBSラジオ)が、同年12月23日にはラジオ東京(現・TBSラジオ)が開局している。

テレビについては、GHQの意向で1946年7月まで研究自体が禁止されたが、同年11月よりNHKがテレビ研究を再開している。また、1951年には軍事戦略のひとつとして占領国でのテレビ放送利用を重要視していたアメリカの圧力によりアメリカ式(NTSC方式)の技術標準が日本で採用されることになり、1953年のNHKと日本テレビの開局に至る。

1950年には電波法、放送法、電波監理委員会設置法の電波3法が施行され、NHKが社団法人から特殊法人となった。

新聞

終戦直後の1945年9月、GHQから『言論及新聞の自由に関する覚書』とその追加措置が発表され、戦時中の様々な制限が解除された。同年10月には『新聞非常態勢暫定措置要綱』が廃止され、持ち分合同により発刊が停止されていた中央紙の地方版の発刊が許可され、同年11月には新聞の併読禁止も解除された 。

住宅事情

1945年(昭和20年)に入り激化した空襲により都市部の家屋の多くが焼失して約420万人が住居を失った上、大陸からの引き揚げ者や強制帰国を命じられた日系移民らが難民となって帰国したこと、さらにはその後ベビーブームが到来したために住居不足に陥った。さらに、都市部のみならず、占領軍とその家族のためにビル、商業・娯楽施設、学校、病院、市民公園、住宅、土地など連合国軍に、家財もろとも強制接収された。接収対象の住民は、行くあての有無にかかわらず強制的に立ち退かされた。接収地はフェンスを張り巡らされ、日本人は立ち入り禁止となった。さらに戦後の極度の物資不足のため建築資材を欠いた状態で、家屋を失った国民の多くは雨露を防ぐための粗末なバラック小屋生活や仮住まい生活を強いられていた。老朽化したバスや路面電車、国鉄の客車などを空き地に移動して仮設住宅に転用したり、旧兵舎や軍需工場なども引揚者のための寮に転用されたケースもあった 。1948年(昭和23年)になっても、約370万世帯が住居のない状態だった。

また、戦後のドイツとヨーロッパ諸国が住宅復興に重点を置いたこととは対照的に、占領期間中のGHQは日本の住宅復興対策に関心を向けず、建築物資の横流しを防ぐための建築制限および、占領軍とその家族のための住宅の強制接収と建築資材供給および建設・改築命令を出した程度であった。日本政府はその対応だけで予算の相当部分をつぎ込まされ、国民の住宅復旧にまで手が回らない状態だった。占領軍のための物資の確保すらままならず、また納期期限が厳格であり、政府自ら建築資材を闇市から調達するなど奔走していた。

1950年(昭和25年)には、連合国軍人等住宅公社法(1952年〈昭和27年〉に廃止)が成立した。連合国軍人等住宅公社の運営には対日援助見返り資金が使われた。

サンフランシスコ平和条約による日本の主権回復以降も多くの接収地域が連合国軍およびその家族に占拠・支配されたままで、元住民の元には講和条約締結から数十年たってからやっと、更地にされた上で返還された。米軍は原状復帰の義務を持っていなかった。

上記のように、占領期間は、航空産業はじめその他の重工業と同様、日本の建築業界にとっても著しい立ち遅れを余儀なくされた『空白の7年間』であった。

- 公共住宅の建設

- 上記のGHQの政策とは別に、1945年に政府は住宅不足解消のため年間30万戸の応急住宅の建設計画を発表したが、資材難のため実現できたのは翌1946年3月までに全国で8.3万戸(雨漏りがして建て付けが悪い粗末な造り)が整備された程度に留まっている 。

- 終戦直後は同潤会を前身とする住宅営団が公共住宅の建設に取り組んでいた。だが連合軍の占領下に入ってからは国策営団とみなされ、GHQから1946年(昭和21年)に閉鎖指令を受けた。同年12月に閉鎖し、それ以降は建設計画の断念を余儀なくされる。まだ建築途中の住宅については、しばらく整理委員会の管理下に取り扱われることとなった。

- 1948年、東京都港区高輪に戦後最初の鉄筋コンクリート造4階建て2棟48戸の都営アパートが試作建設された。翌1949年には一気に1863戸に増加している 。

交通

- 道路交通

- 終戦と同時に自動車の国内生産が原則停止し、海外からの輸入車も途絶。バスの走行粁は1936年度の10 %程度でしかなかった 。

- 道路も戦争の影響で荒廃していたため、GHQは軍事的に重要な道路路線を整備することを日本政府に要求した 。これを受けて日本政府は1948年(昭和23年)11月、「日本の道路及び街路網の維持修繕五箇年計画」の覚書を出し、財政難の中連合国軍の援助を受けながら荒廃した道路の路面補修や橋梁修繕 などを、サンフランシスコ講和条約に伴う覚書失効まで段階的に実施した。

- 日本の警察再編により、再び道路交通法を作成する必要が生じたが、「警察による車検は必要ない」とGHQがいうので、運輸省の管轄となった。日本の通行区分である左側通行についても、アメリカ軍の占領地域においては右側通行に変更するよう厳しい要請があったが、財政難と物資不足のため路線バスの改造や停車場の変更は不可能だと反論し、イギリス軍の占領地域通りに左側通行の継続が認められた。しかし、終戦前にアメリカ軍により直接占領されていた沖縄県や小笠原諸島などはアメリカと同じ右側通行にて道路敷設が行われ、トカラ列島、奄美群島、小笠原諸島は日本の主権回復まで、沖縄県は1978年(昭和53年)7月29日まで右側通行が続いた。

- 1950年(昭和25年)には自動車による輸送トン数が戦前の水準まで回復し、主権回復後の1952年(昭和27年)7月1日の石油類の統制撤廃を以て自動車関係の諸統制は全て廃止された 。

- 幻の戦災復興計画

- 敗戦前年の1944年(昭和19年)9月、敗戦の可能性を察知した大橋武夫は、「勝っても負けても日本の復興は必要」と、災害に強い都市の復興計画を密かに主導していた。1945年(昭和20年)11月5日、大橋の立案によって、事業推進のために戦災復興院(計画・土地・建築・特別建設の4局)が設立された。同年12月30日戦災復興計画基本方針 を閣議決定し、経済安定本部とともに、国策として計画推進を図った。

- 計画は画期的かつ水準の高いもので、戦前より都市部を中心に進んできていた車社会の到来を予想した上で、主要幹線道路の幅員は大都市では50メートル以上、中小都市でも36メートル以上とし、さらに必要な場合には緑地帯と防火帯を兼ねた100メートル幅での道路建設を促した。電線は地下埋設とし、また、都市公園の拡充を考え、緑地面積の目標を市街地面積の10 %以上としていた 。

- 戦災都市として指定されたのは全国の115都市で、復興事業へはその費用の9割を国庫補助するという極めて積極的な財政措置が取られた 。

- しかしGHQは、復旧計画に対して厳しい制限措置をとった。その理由は、占領軍側は日本のインフラ整備と都市復興が進んで近代化することをまったく歓迎していなかったからであった。せいぜい昭和初期の復旧程度しか許さず、日本の復興計画には極めて冷淡な態度をとった。そのため多くの復興工事は、主権回復まで待たなければならなかった。特に100メートル道路の建設については「戦勝国の記念道路のようだ」と許可しなかった 。

- さらに1949年(昭和24年)、ドッジ・ラインで公共費が削減され、1949年(昭和24年)6月「戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針」が閣議決定され、115都市すべての復興計画の規模縮小を余儀なくされた。100m道路建設が実現したのは、名古屋と広島だけとなった。

- 自動車の生産

- 終戦直後、GHQはまず1945年(昭和20年)9月25日に、年間生産数量を1500台に限定した上で国産トラックの生産を許可した が、この時点では普通自動車の生産は禁止されていた。また、トラックについても戦時中の資材のストックが枯渇したこともあり年間生産台数の枠すら達成出来ない状況であった 。

- 1947年6月、1500CC以下の小型車の生産が在庫部品で300台の数量限定で許可され 、同年8月には自動車の輸出が再開された 。1949年10月25日、すべての乗用車の生産制限が解除された 。

- 鉄道

- 終戦に伴い戦争関係の旅客や資材を運搬する必要が無くなったが、代わりに海外や疎開先から帰還する人々や買い出しに出掛ける人々の利用が増加した。これに加え、炭鉱で強制徴用されていた旧外地出身者が帰国したことや冬季で石炭ストーブを使用するために石炭を使用したために、1945年(昭和20年)から1947年(昭和22年)にかけて石炭不足に陥り、列車は戦時中より混雑した。旅客混雑解消のため急行列車の運転も取り止め、二等車の連結も中止となり、後述のGHQによる一部列車の接収もあり日本人が乗れたのは三等車のみという状態であった 。

- 占領軍は、鉄道の支配権も確保した。優等客車、食堂車、寝台車を重点において連合軍専用列車とし、約10 %を接収した。また国鉄の貨物輸送量の10 %以上を占領軍に優先的に輸送すべく命令した。駅舎に連合国軍専用の窓口と出入り口を設け、日本人利用者との差別化を図った。平和条約発効直前の1952年(昭和27年)4月1日以降は、元の専用列車の一部をアメリカ軍関係者を優先的に利用させる『特殊列車』として、1954年(昭和29年)9月30日まで運行された 。

- 終戦直後は職員や資材が不足し、戦災に遭った設備も多かったため、肥薩線列車退行事故や八高線列車正面衝突事故などの事故が多発した(日本の鉄道事故 (1949年以前)も参照) 。これに加えて占領軍による車両の接収や石炭不足もあり、日本の鉄道輸送力は1947年(昭和22年)12月15日の時点で運転延約34万キロメートル分の列車のうち半分が運転不可になるなど著しく低下し 、日本政府は急いで復興作業に取り組もうとした。

- 日本では、第一次世界大戦終結当時から、鉄道電化によって石炭エネルギーに代えようという計画があり、戦後の新幹線計画の基となった「弾丸列車計画」すなわち主要幹線および山岳線区の大規模な電化計画が立てられ、すでに一部で工事を進めていたが、軍部に反対されて中断していた。空襲被害によって発電所や変電所が破壊されると交通がマヒしてしまうというのがその理由だった。平和国家としての再出発に際し、政府はこの計画を復活させ、戦前に着工していたトンネルを利用して長期的な新幹線計画を再編することになった。

- ところがGHQはここでも厳しい制限を課し、電化工事のほとんどが禁止された。GHQは新車両の製造にも制限を加え、フィリピンからアメリカ製SLを移送させたりした。GHQは日本にもディーゼル化を勧めた上で日本にアメリカ製の在庫のディーゼル機関車を購入させようとしていた 。電化による動力分散を計画していた日本にとっては、アメリカ製SLもディーゼル機関車もありがた迷惑であったが、電化計画と新幹線計画は主権回復後を待たざるを得ず、それまでの期間はSLで場を繋いでやり過ごすことにした。

- その一方で、客車の更新に関しては寛容であった。連合国軍の民間運輸局(CTS)は国有鉄道や後身の日本国有鉄道に対して、全ての客車を木製から鋼鉄製に変更する命令および、リクライニングシートを備えた客車を二等車を中心に製造する命令を下している。1949年(昭和24年)当時、国有鉄道が所有していた約1万1000両の客車のうち半数の5500両が木製だったこともあり、安全性の向上と修理費の節減のために必要であった。国鉄はこれを受けて、1956年春までに全車体の載せ替え工事を済ませている 。

- 1949年(昭和24年)6月1日には日本国有鉄道が発足したものの、直後の7月、国鉄初代総裁下山定則が謎の死を遂げる下山事件が発生、一か月以内に三鷹事件、松川事件が連続発生している。この影響で国鉄の職員の数が49万人にまで減少している 。

- 戦時中に統合されていた大都市の私鉄の多くは分離・独立した一方、戦時中に国有化された私鉄については、引き続き国鉄が所有することになった